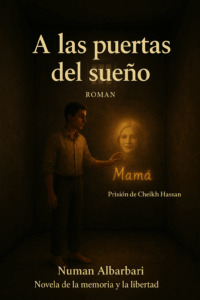

Parte nueve

Capítulo Treinta — Volver a la vida… de Nuevo 30

Era una tarde cálida de los primeros días del otoño, cuando el pequeño grupo se reunió en la sala de estar de la casa del señor Ahmed.

Nos sentamos en un círculo de luz tenue, que emanaba de una lámpara lateral sobre una mesa de nogal antiguo.

Muna hojeaba un libro pequeño que aún no había terminado de leer, mientras su padre se acomodaba en un sillón amplio, hojeando un periódico, pero leyendo solo los titulares.

De repente, Muna levantó la vista, como si recordara una pregunta que había quedado pendiente, y dijo con voz tranquila pero con un deseo evidente de saber:

—“Numan… ¿cuándo saliste de la prisión? ¿Y cómo fue?”

Guardó silencio por un momento. Luego miró a su padre y respondió con voz baja, pero clara:

—“Salí el miércoles, el dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro… ese día era el treinta de Ramadán, y coincidía con el ayuno y cerca de la fiesta. Un día que nunca olvidaré, más bien, fue casi un punto de inflexión entre una vida donde se me cerraban todas las puertas, y otra que se abría… aunque no de par en par.”

Muna arqueó las cejas con ligera sorpresa y dijo con tono emocionado:

—“¿Justo antes de la fiesta? ¡Dios mío… y cómo fue la salida?”

—“Me presentaron ante el juez de primera instancia en el palacio de justicia de Damasco, y después de leer el expediente, me miró largo rato, luego dijo con una seriedad fría: ‘No quiero verte aquí otra vez’. Luego me extendió mi tarjeta de identidad… y quedé libre.”

El señor Ahmed bajó la mirada, mostrando un atisbo de reflexión, como si hubiera recuperado un recuerdo lejano. Luego preguntó con tono inquisitivo:

—“¿Y eso fue todo?”

Numan respiró hondo, como evocando cada minuto:

—“No… el juez me dijo: ‘Antes de llegar a casa, debes presentarte en la sección del partido en tu ciudad y solicitar tu afiliación al Partido Baaz, si deseas garantizar tu seguridad y tu futuro.’”

Muna inhaló suavemente y murmuró casi en susurro:

—“¿Y… lo hiciste?”

Numan esbozó una leve sonrisa, luego continuó:

—“Estaba en la sala del tribunal, y el abuelo de Muna me esperaba, como si hubiera llegado antes que mi conocimiento a mi lugar. No soltó mi mano, y me acompañó por las calles de Damasco como quien protege a un niño en medio de la tormenta. Pagó el autobús y no me soltó hasta que descendimos. Luego me llevó a la tienda de mi padre… y todos me recibieron con una alegría indescriptible.”

Muna cerró los ojos un momento, como tratando de imaginar la escena, y luego preguntó:

—“¿Y cómo fue el encuentro con tu madre?”

Aquí, su voz descendió por sí sola, como si reviviera aquel momento con todo su temblor:

—“Me estaba esperando en la puerta, y en cuanto me vio, se lanzó hacia mí como un torrente que rompe los diques de la compostura. Me abrazó, luego colocó mi rostro entre sus palmas, y sus ojos me llovían anhelo y oración… Me abrazó, y lloró. Lloraba como quien se asegura de que el sueño ha vuelto.”

Continuó:

—“Salí de la sala del palacio de justicia en Damasco, y mi respiración titubeaba como si pidiera permiso para salir. El aire parecía pesado, no por su densidad, sino porque estaba cargado de recuerdos de días que no se parecían a ningún otro.

En el vestíbulo de espera, lleno de rostros apagados, lo vi… el abuelo de Muna.

Estaba de pie frente a la puerta, erguido como una montaña paciente, apoyado en un bastón invisible de oración, y sus ojos me precedían, como si me recibieran antes de que llegara.

Avancé con pasos inseguros, y mi eco resonaba en el lugar como quien aún no cree haber sobrevivido.

Unos momentos antes, estaba frente al juez de primera instancia en Damasco. Un hombre en la mitad de sus cincuenta, sin crueldad ni alegría en el rostro, me miraba como quien ve un espectro que ha regresado de un destino perdido.

Me pidió acercarme al borde de su escritorio, y dijo: —‘No quiero verte aquí otra vez.’ Luego extendió la mano, y en ella estaba mi documento de identidad, sostenido entre su índice y pulgar, como quien devuelve el aliento a su dueño después de un ahogo.

Me lo devolvió con cuidado, hablando cara a cara, como quien se escucha a sí mismo antes de escucharme: —‘Antes de llegar a tu casa, debes presentarte en la sección del partido en tu ciudad, y solicitar tu afiliación al Partido Baaz Árabe Socialista.’

Guardó silencio, luego añadió con voz baja, pero cargada de significado, con un matiz que oscilaba entre la reprimenda y la advertencia, mientras sus ojos recorrían la pequeña sala del tribunal, vacía salvo por nosotros dos, y fijaban con fuerza la puerta cerrada tras de mí: —‘Si quieres asegurar tu vida… y tu futuro académico, profesional y social… hay un solo camino, hijo mío.’

Su voz descendía sobre mí como una piedra en un pozo. Respondí con una mirada silenciosa, sin aceptación ni rechazo… solo el silencio de quien sabe que aún está en medio de la tormenta, y que sobrevivir no significa libertad, sino solo una tregua breve.

Mi abuelo, que me sostenía la mano como quien agarra un sueño largamente esperado, o un miedo temiendo perderlo, no habló mucho, y no necesitábamos palabras. Su mano sola, apretada sobre la mía, lo decía todo.

Me sostuvo la mano durante todo el camino, sin soltarla, como quien teme que desaparezca de repente, como los sueños se desvanecen al amanecer.

Mientras intentaba convencerme de que ya no estaba en la prisión,

al llegar a la ciudad, me condujo a la tienda de mi padre en el mercado.

La tienda estaba llena de clientes; hombres esperando su turno para el afeitado de Eid, y mi padre detrás de la silla, concentrado en su tijera… hasta que se volvió y me vio.

Se congeló por un instante, luego sonrió como nunca antes, arrojó la tijera a un lado y corrió hacia mí, abrazándome como nunca me había abrazado, y se disculpó con sus clientes con voz entrecortada:

—“Permítanme… nuestro Eid ha comenzado hoy.”

Mi abuelo nos acompañó hasta su casa cercana, y allí… en la puerta, mi madre esperaba, y su corazón la precedía paso a paso.

En cuanto me vio, su voz se elevó en un sollozo… no, no era un llanto común, sino un sonido que brotaba de lo más profundo de ella, como el llamado a la oración en una noche lluviosa; un llamado que abre las puertas del corazón y riega la memoria.

Me abrazó y puso mi rostro entre sus palmas, como asegurándose de que había regresado, que no se había ido por completo… y sus ojos me lanzaban lluvias de anhelo y oración, como lavándome de un miedo antiguo.

De repente, surgieron los alaridos de júbilo de las mujeres en la casa de mi abuelo, como campanas de salvación que resonaban en todo el vecindario.

Las parientes de mi madre corrieron desde la cocina, dejando lo que tenían en las manos—cocina, pan y preparativos—y gritaban con júbilo mientras mi tía me abrazaba y decía:

—“¡Regresó… Numan ha regresado, ha vuelto, por Dios, ha vuelto!”

La casa de mi abuelo no era lo suficientemente grande para contener tanta alegría, así que se extendió a las aceras, ascendió con el aroma del humo y flotó sobre las puertas anunciando: “¡Vecinos, Numan ha vuelto!”

Las manos preparaban las mesas para el desayuno, y los corazones rezaban de alegría, y yo… yo intentaba convencerme de que había regresado de verdad, aunque sentía restos de cadenas en mi alma que aún no se habían desprendido.

Antes de la llamada al Maghrib y de sentarnos a comer, recordé aquella frase que el juez había pronunciado, y aquella otra que no dijo… aquella que encontré en el tono de su voz, en su mirada, y en la manera en que sostuvo mi documento de identidad.

Me volví hacia mi padre y dije, con voz que pedía permiso, como quien desea salir de la alegría hacia un deber:

—“Papá… el juez me ordenó presentarme en la sección del partido en Douma, antes de ir a casa.”

No habló. Solo tomó mi mano, como hizo mi abuelo, y caminamos juntos. El camino no era largo, y lo conocíamos bien; la sede de la sección estaba cerca de la casa de mi abuelo.

Pero… al llegar, encontramos las puertas cerradas y el lugar vacío.

Se acercó a nosotros uno de los vecinos, dispuesto a saludarnos, con una sonrisa que iluminaba su rostro, y dijo:

—“Mañana es Eid, Abu Numan… la sección está cerrada; volverán después de las vacaciones de Eid al-Fitr.”

Miré a mi padre, quien suspiró y dijo con un tono que mezclaba cautela y resignación:

—“Para todo hay un tiempo… y hoy, hijo mío… es tu día. Vamos, apurémonos en regresar, que apenas quedan unos minutos para el adhan del Maghrib.”

Pero yo todavía sentía que no había salido del todo de la prisión… que aún no había escapado completamente de ella.

Después del desayuno, mientras las voces de los muecines resonaban en el horizonte, como si colgaran una nueva estrella en el cielo de Eid, mi padre pidió permiso en voz baja para regresar a su tienda…

Los clientes, los vecinos y algunos amigos todavía no se habían ido, y cada uno parecía clavado en su lugar, como esperando su turno para compartir historias de las noches de Ramadán, el Eid, los cortes de pelo y el té.

No sabía entonces que la tienda tenía otro corazón… un corazón que latía por los demás, en su dimensión simbólica, y que era aquel pequeño restaurante que poseía el amigo de mi padre, “Abu Rashid al-Jouban”, a quien llamaban “el Ministro”, no por cercanía al poder, sino por su sentido artístico en disponer los platos y decorar las mesas.

Abu Rashid —con su ligera barba y voz grave— preparaba la mesa del desayuno y la llevaba como una obra de arte a la tienda de mi padre, para que todos los que allí se sentaban pudieran comer sin perder su turno ni su parte de la historia y la presencia compartida.

¿Las tazas de té? Ah, esa es otra historia…

El té de mi padre, de la misma esencia, se preparaba despacio, como un ritual de amor. El fuego era suave, el agua se vertía con ángulos precisos, y el té se añadía en un instante que parecía encantado. Quien probaba aquel té decía, como aceptando una verdad eterna:

—“No importa cuánto té bebas, nunca probarás uno como el que prepara la mano de mi padre, Numan.”

Todos repetían la frase, como un veredicto colectivo e incuestionable, elogiando también los platos de Abu Rashid: el queso blanco, la mermelada, los dátiles, las aceitunas, las rodajas de huevo, el pan tostado, un toque de zaatar en el borde, y los platos de hummus y ful, cada uno en su orden y variedad, a veces individual, a veces agrupado.

Esa era la tienda de mi padre en Ramadán… un círculo de afecto, una mesa de generosidad, un lugar de cuentos… y todos los presentes esperaban que el mes bendito regresara para jurar que la repetición de la historia tenía un placer igual al de vivirla por primera vez.

Pedí permiso a todos, con toda la cortesía, para regresar a nuestra casa y refugiarme en mi habitación… cuánto anhelaba ese encuentro íntimo con el agua, ese silencio dulce en ropa limpia y una cama que parecía ternura. Cada célula de mi cuerpo gritaba: Dormir… dormir mucho, como si quisiera apagar en su interior los sonidos que aún tiemblan.

Mi madre quería acompañarme, como hacía siempre que me ausentaba una hora, ¡pero cómo podría acompañarme después de tantos días y noches de ausencia! Sin embargo, insistí en que se quedara… y mientras le acariciaba la mano le dije:

—“Quédate con tu padre, tus hermanos y las mujeres… yo solo quiero bañarme, dormir, y creo que mi sueño se prolongará hasta el segundo día de Eid, pasado mañana.”

Y qué buena suerte la mía, mi madre no vino conmigo. Si hubiera visto lo que ocurrió y escuchado lo que se dijo, no habría dormido esa noche.

Al abrir la puerta de la gran casa, me llegó el aroma de la tierra húmeda y el eco de risas de niños jugando en el patio. Era como si la casa, en cada rincón, intentara abrazarme, como quien recibe a un niño que se ha demorado en regresar.

Los hijos de mi tía corrieron hacia mí, pequeños cuyos rostros se iluminaban con sonrisas de Eid, y las melodías de la infancia seguían mis pasos. Antes de que pudiera sonreírles o arrodillarme para abrazarlos, se abrió otra puerta, inesperada.

Salió mi abuelo.

Su rostro, como nunca lo había visto, estaba sombrío, como una nube de verano que oculta el trueno; las venas de su cuello sobresalían de ira, y su mirada caía sobre mí como una flecha, liberándose de un arco de silencio aterrador.

Antes de que pudiera preguntar o prepararme, cayó su mano sobre mi rostro.

Una bofetada… no al rostro, sino al alma.

Una bofetada que despertó en lo más profundo de mí un recuerdo antiguo… la bofetada de la “Oficina de Seguridad Política”.

No caí, solo retrocedí un paso, como si la tierra bajo mis pies se inclinara, mi cabeza giró, y todo lo que había en mí en cuanto a palabras se volvió silencio, como si la voz temiera a sí misma. Cada sentido se silenció ante la palabra.

No sé… ¿era la bofetada una pregunta, y mi silencio la respuesta que no cura, ni satisface, ni consuela?

Antes de que pudiera preguntar: “¿Por qué?”, llegó mi tío Abu Salah, el hermano menor de mi abuelo, con un gesto que parecía cauteloso, arrastrando suavemente la mano de mi abuelo, ocultando una tormenta que contenía su rugido.

—“Calma, hermano… dejemos que nos explique lo que ocurrió durante su ausencia.”

Luego se inclinó hacia mí y me miró a los ojos, como si buscara allí una gota de arrepentimiento, y dijo con voz que intentaba reparar lo quebrado:

—“Adelante, Numan… besa la mano de tu abuelo y pide perdón. No por ti mismo, sino por lo que tu ausencia nos ha causado.”

Me detuve, como si arrastrara una montaña de preguntas sin respuesta. Dudaba entre un paso y otro. ¿Cómo disculparme por un pecado que no cometí y cargar con el peso de un miedo que otros alojaron en mí?

Pero avancé. Mis ojos bajaron, y mis pasos parecían el andar de quien carga la culpa de toda una nación.

Extendí mis manos, besé la mano de mi abuelo y dije con voz apagada, sofocada por la vergüenza:

—“Te pido perdón, abuelo…”

No respondió.

Su mano, que yo sostenía, se soltó de entre mis dedos, como si repudiara mi presencia, y luego gritó con voz que hizo temblar las paredes de la casa:

—“No quedó un solo rincón en esta casa que no haya sido pisoteado por sus soldados, y excavado por sus perros… No respetaron casa, familia ni mujeres. Atemorizaron a tu madre, asustaron a tus hermanas, y nuestros hijos lloraron; sus gritos se elevaron por el miedo a lo que vieron: sus pertenencias revueltas, sus juguetes y utensilios esparcidos, y el retumbar de los golpes en las puertas. Los ojos permanecieron fijos en mí, esperando una explicación o un juicio, incluso los vecinos y transeúntes se detuvieron a observar desde lejos, preguntándose, y todavía preguntan qué hemos hecho… ¡y todo eso… por tu culpa!”

Mi tío Abu Salah tomó la mano de mi abuelo con suavidad y la colocó sobre mi cabeza, como quien intenta restaurar lo que se ha quebrado. Pasó su mano por mi rostro y dijo con una voz cargada de pesar:

—“Debes disculparte con tu madre, tu abuelo y todos los que están en la casa, Numan… el miedo que vivieron en unas horas no puede repararlo todo el tiempo. Este dolor no es por ti, sino que recae sobre ti. Ellos vieron lo que sucedió aquí, ¿cómo podrían imaginar lo que te ocurrió a ti? Tú no comprendes lo que tu ausencia provocó en sus ojos. Nos manteníamos alejados de la política y corríamos tras nuestro pan, ¿qué te hizo tomar el camino del fuego?”

Avancé hacia mi abuelo una vez más, con la mirada baja, como si cargara con la culpa de lo ocurrido… y de lo que no ocurrió.

Extendí mis manos y besé su mano, áspera, testigo de años de trabajo y privaciones, y dije con voz baja:

—“Perdóname, abuelo… no sabía que los había lastimado, no era mi intención. No estaba perdido, pero el miedo que viví allí era más grande que yo. Ahora sé cuánto sufrieron… y cuánto les he hecho sentir estrechez. Pero no lo hice a propósito…”

Luego se quedó en silencio, giró la espalda y se fue, arrastrando a mi abuelo hacia su habitación.

Lo seguí con la mirada, con el pecho agitado. Quería gritar: “¡No quise lastimarlos…”

Pero el silencio después de una bofetada se parece a una oración tímida, que no se atreve a escucharse a sí misma.

Me senté al borde de mi cama, y el rostro ausente de mi padre brillaba en mi imaginación, como si me dijera:

—“Todos hemos sido heridos, hijo… pero no odiamos a quienes amamos. Los reprendemos para que no se hagan daño a sí mismos ni nos lastimen otra vez.”

Corrí la cortina de la ventana, me quité la camisa del calabozo y me puse frente al espejo…

¿Quién es este que me mira?

No se parece a mí.

Pero… en sus ojos permanecen restos del Numan que fui.

Luego entró mi abuela para consolarme, y con su mano borraba las fatigas de mi dolor, caminando sobre la tierra como quien lleva una palma de serenidad. Se sentó a mi lado, acarició suavemente mi rostro y dijo:

—“He preparado el baño para ti, querido de su abuela… levántate y lávate, deja que la tristeza caiga con el agua. La casa sin ti parecía vacía, como si no tuviera alma.”

—“Abriré una nueva página… para mi madre, para ti y para mi abuelo, para mi padre y para mí mismo.”

Después de terminar mi baño y prepararme para dormir, unos golpes suaves en la puerta anunciaron una visita inesperada. En la casa, solo él tocaba así.

Entró mi tío, Abu Salah, el único intelectual de la familia, antiguo funcionario que llegó a ser director del Correo, Telégrafo y Teléfono durante la ocupación francesa de Siria y después, testigo de la política y de los políticos. Su rostro siempre llevaba las huellas de un tiempo pasado, con un leve orgullo de aquella etapa y de las relaciones y rituales que relataba, cuya verdadera dimensión no llegábamos a comprender del todo.

Se paró junto al borde de la cama, me lanzó una mirada larga como si examinara mi rostro bajo la luz de la memoria, y dijo con su voz grave y pausada:

—“Quiero hablar contigo… sobre lo que pasó y la razón de tu detención. He venido hoy especialmente por ti, porque conozco bien a mi hermano mayor, sé cómo piensa y cómo actúa. Temí que pudiera hacerte daño, no porque te odie ni guarde rencor, ¡Dios no lo permita!, nunca. Es un hombre que desde las primeras horas del alba hasta el final del día siempre busca el sustento. Y así ha sido desde que tengo memoria en la casa de nuestro padre, que Dios tenga en paz.”

Me senté al borde de la cama, ajustando la manta como quien intenta ordenar su interior tras el caos, mientras él se acomodaba en la pequeña silla junto a mi escritorio. Sacó de su chaqueta una caja de cigarrillos “de liar”, enrolló uno y me lo ofreció, encendiendo otro con calma, sin dejar de mostrar cierta solemnidad, y exhaló el humo en el aire como dibujando un relato antiguo.

—“¿Esperabas que algo así te sucediera?”

Dijo apartando la mirada, como quien no quiere ver mi rostro quebrado.

—“¿Qué quieres decir?” pregunté, intentando mostrar firmeza a pesar del entumecimiento que aún recorría mis huesos tras las noches pasadas.

—“Quiero decir que tu creciente pasión por los libros, por las palabras, por la poesía… todas esas historias tienen un precio, y tú pagaste la primera cuota.”

Se detuvo un momento, luego me miró fijamente como midiendo el miedo en mis ojos, y añadió:

—“¿Sabes? En los días del mandato, sabíamos cuándo hablar… pero también sabíamos cuándo callar. En los tiempos de Francia las leyes eran claras, los soldados eran claros, incluso las prisiones tenían un orden. Hoy… ya nadie sabe dónde empieza ni dónde termina nada.”

Quise decir algo, algo que defendiera mi causa o el sueño que sostenía como un hilo en el laberinto, pero las palabras me traicionaron, así como mi cuerpo me traicionó esas noches cuando escapé de la voluntad y quedó luchando con la sombra sin voz.

—“Entonces, ¿usted, tío, cree que cometí un error?”

Susurré como buscando una absolución, no una respuesta.

Él sonrió, o al menos eso creí, y dijo:

—“No, hijo mío, no has errado… pero soñaste. Y hoy en día, soñar se ha vuelto un crimen. No te culpo; solo quiero que despiertes, que notes que el mundo no siempre es como los libros, y la gente a tu alrededor no siempre es como los poetas. Hemos llegado a tiempos en que uno debe esconder su corazón tal como oculta su arma.”

Luego se levantó de repente, tal como vino, exhaló una última nube de humo hacia el techo de la habitación y dijo antes de irse:

—“Duerme, y trata de olvidar… porque es el recuerdo el que rompe, no el golpe.”

Quedé solo, observando cómo el humo de su cigarro se desvanecía en el aire de la habitación, preguntándome:

¿Estaba soñando… o simplemente no sabía cómo ocultar mi corazón?

Pero después de irse, regresó de nuevo. Permaneció de pie en la puerta, contemplando la oscuridad que comenzaba a arrastrarse por las esquinas de la habitación, luego volvió con pasos lentos hasta la silla, se sentó y apagó la colilla del cigarro en un cenicero de vidrio, como si fueran los restos de su viejo escritorio del correo.

—“Mira, Numan…

No somos los primeros que se llevan a la cárcel, ni seremos los últimos que soñarán, pero este país… la vida aquí no es descanso, sino una serie de baches consecutivos; no porque falten buenas personas, sino porque no hay esperanza de vivir fuera de los muros altos.”

Lo miré, y continuó como si un río se abriera dentro de él:

—“¿Recuerdas cuando eras pequeño y me preguntabas sobre nuestra historia? Te decía: nuestra historia se ha cansado de un pueblo que no se mantiene firme, que no se une, que no sabe gobernarse. Gritábamos independencia, pero cuando se fue el ocupante, volvimos a pelear… por la bandera, por el asiento, por la palabra.”

Guardó un breve silencio, y luego habló con voz menos airada:

—“¿Este es el gobierno?

¿El gobierno por el que fuiste detenido?

Esto no es gobierno, es capa sobre capa, muro sobre muro, te devuelve muerto mientras caminas. Todo está construido sobre el miedo, sobre la obediencia, no sobre la convicción. No quieren personas que piensen, quieren personas que caminen… que caminen, callen, aplaudan.”

Suspiró lentamente y giró el rostro, como si no quisiera escuchar su propia voz:

—“Este país se convertirá en un museo de alambres, en un cementerio de ideas. Yo, hijo mío, he llegado a odiarme a mí mismo por haber creído que la cultura salva. Trabajé con libros, con correos, con teléfonos, y al final… me he convertido en testigo de la extinción del hombre libre.”

—“Entonces, tío, ¿y qué hacemos?” le pregunté, sintiendo que me ahogaba en la magnitud de su pregunta.

Levantó un dedo, como quien lanza una enseñanza:

—“Elegimos… elegimos vivir bien o vivir seguros. Pero combinar ambos… se ha vuelto imposible. ¿Y sabes qué es lo más doloroso de esto?

Porque si eliges vivir bien, debes decidir cómo pagarás el precio tú solo. Y el resto… el resto te culpará, o callará, o desviarás sus rostros como si no te conocieran.”

Sentí algo moverse en mi pecho… una mezcla de tristeza, desconcierto y rabia. Le dije:

—“¡Pero somos jóvenes! No tenemos derecho a desanimarnos así en el primer enfrentamiento.”

Me miró largamente, y luego habló con un tono de repentina ternura:

—“Sí, Numan, sois jóvenes. Por eso aún es posible que tengáis esperanza… pero presta atención a dos cosas: la primera, quienes están detrás de ti, tu familia y tus parientes; la segunda, no dejes que esa esperanza se transforme en ilusión. No vivas para morir con dignidad, sino para morir solo si es necesario vivir con dignidad. Y la diferencia, aunque pequeña… es fundamental.”

Finalmente se levantó y se situó junto a la puerta de la habitación antes de pronunciar su última palabra:

—“En este país no hay lugar para quien grita; el lugar es para quien sobrevive, y su familia con él.”

Dejó la puerta entreabierta, como invitándome a elegir entre salir o quedarme.

Me quedé sentado, inmóvil. Era como si mi tío hubiera salido de la habitación, pero su eco resonaba entre las paredes, golpeando mi cabeza como si despertara algo dormido en mi interior desde hacía mucho tiempo.

“No vivas para morir con dignidad, sino para morir solo si es necesario vivir con dignidad.”

Esa frase giraba en mi mente como un remolino, arrastrándome hacia un abismo de preguntas.

¿Estaba equivocado al pensar que la dignidad solo se compra con la verdad?

¿Podría vivir una vida tranquila, condicionada, sin gritar… y aún así considerarme íntegro?

Miré mis manos… todavía temblaban.

El baño caliente no había borrado del todo el frío que se había infiltrado en mí durante esas largas noches en la celda.

Pero lo que más temblaba… era mi corazón.

Mi corazón que pensaba hallar consuelo en el sueño, solo para descubrir una nueva trampa dentro del mismo sueño.

¿Era realmente libre?

¿O simplemente era un chico que eligió ser sincero para demostrarse a sí mismo que existía?

Creía que los muros entre mí y el mundo eran externos, claros, visibles…

Pero ahora veo muros más profundos, que se extienden dentro de mí:

el muro del miedo, el muro de la duda, el muro de lo que me dijo mi tío esta noche…

Por primera vez siento que no sé cuál de los dos caminos es el correcto para mí:

¿caminar sobre la cuerda floja entre dignidad y seguridad, o cortar la cuerda y caer?

Pero… ¿hacia dónde?

¿Valen los sueños y las preguntas la pena de ser encarcelado por ellos?

¿O la vida verdadera solo empieza cuando dejamos de soñar y comenzamos a actuar?

¿Y la acción… es una sola, o muchas decisiones, todas incompletas, todas costándonos un pedazo de nosotros mismos?

Cerré los ojos y me recosté.

Escuchaba la voz de mi viejo abuelo en los cuentos… la voz cansada de mi padre en la última visita… la voz de mi madre en cada regreso… y mi propia voz cuando juraba, allí, en la oscuridad, que no me rompería.

Esa noche, no juré nada.

Esa noche… solo escuché. Pero con todo lo que había en mí… no dormí.

Capítulo treinta y uno — Revisión de sucursal 31

La fiesta pasó como pasa un sueño en una noche de verano: ligera, fugaz, saludando desde la distancia antes de desaparecer. No había transcurrido siquiera un mes desde su final, y específicamente el domingo diecisiete de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, cuando un policía llegó a la puerta de nuestra casa en la ciudad de Duma.

Mi abuelo estaba sentado en su pequeña tienda adjunta a su habitación, pelando lentamente una granada madura. El policía se acercó a él con una tarjeta sellada, en cuya cubierta exterior estaba escrito mi nombre y dirección con letras gruesas inclinadas. La granada se le secó en la mano, y preguntó con su voz profunda y reservada:

—“¿Qué sucede?”

El policía respondió con una frase seca y se marchó sin mirar atrás. Abrí la tarjeta intentando contener un temor secreto que comenzaba a filtrarse en mis latidos, y encontré dentro lo siguiente:

“DEBES PRESENTARTE EN LA SUCURSAL DE SEGURIDAD POLÍTICA EN DAMASCO, SECCIÓN DE SEGUIMIENTO, EN LA FECHA Y HORA INDICADAS, ATRÁS.”

Suspiré y me volví hacia mi abuelo. Él movió la cabeza lentamente y dijo con voz entrecortada:

—“Debes ir… cuántas veces han pasado cosas como esta.”

Desde ese día, la citación se convirtió en un huésped mensual que nunca fallaba en llegar a la dirección correcta. Cada vez, interrumpía lo que estaba haciendo, ya fuera trabajo o estudio, y me presentaba ante la sucursal a las ocho de la mañana, esperando en la puerta, donde el asistente lanzaba una mirada rápida a mi rostro para confirmar mi llegada, y luego me dejaba de pie, sin decir palabra.

En los primeros tres años, a menudo el horario terminaba a las dos de la tarde sin que nadie me llamara, así que yo mismo entraba a la oficina del primer asistente y le preguntaba:

—“¿Qué debo hacer? El horario ha terminado.”

Respondía con una sola palabra que resumía todo el absurdo:

—“Ve ahora, y te citaremos el próximo mes.”

Con la repetición de este procedimiento, el primer asistente y algunos guardias comenzaron a reconocerme, indicándome con un gesto que entrara a la sala del vigilante o a una habitación contigua donde podía sentarme, especialmente en los días de invierno glacial o en el abrasador verano de Damasco. El miedo se convirtió en costumbre, y la costumbre en un rito tedioso, como si viviera al ritmo de esta citación, hasta que llegué a notar su ausencia y a rastrear su efecto.

Si la citación se retrasaba, preguntaba a todos los miembros de la familia:

—“¿Alguien ha recibido la citación este mes?”

Si negaban, iba yo mismo a la sucursal sin invitación, temiendo que alguien la hubiera recibido, estampado su firma en lugar mío y olvidado informarme.

En el verano de mil novecientos setenta y siete, después de obtener mi diploma de secundaria, recibí una citación de tipo diferente. No era como antes; esta vez, el primer asistente me miró con otros ojos y me entregó un pequeño papel:

—“Estos son tres nombres de tu ciudad, conocidos por su pertenencia a un partido opositor… Quiero que te acerques a ellos, muestres lealtad y les pidas que te incluyan en sus filas.”

Guardé silencio. Sabía que el silencio en esa sala no era cobardía, sino la única vía de supervivencia. Tomé el papel sin responder y salí apresuradamente de la sucursal. En cuanto llegué a Duma, me dirigí a la sección del Partido Baaz Árabe Socialista. La solicitud que había presentado anteriormente seguía en mi mente, suspendida en el aire.

En la oficina, revisé mi petición. El “camarada Abu Ma’rouf” hojeaba algunos papeles sin interés, así que le pregunté:

—“¿Se ha registrado mi solicitud? La presenté hace meses.”

Me respondió con un tono desprovisto de cualquier remordimiento:

—“La solicitud se perdió… escribe una nueva.”

Luego añadió, como solía hacer siempre, con una risa seca:

—“No te preocupes… ¡es fácil!”

(Tal como hacía conmigo cada vez que iba a consultarle sobre mi solicitud para unirme a las filas del partido.)

No estaba entusiasmado con el partido, ni con su ideología, ni con sus principios, ni con sus objetivos, pero quería una sola cosa: obtener un número de afiliación partidaria que pudiera mostrar al primer asistente en la sucursal de seguridad política, con la esperanza de que me evitara la vorágine de las citaciones mensuales, cuyos efectos alteraban mis estudios, perturbaban mi calma, confundían mi estabilidad y empañaban mi conducta.

Al final de cada visita, regresaba cargado de preguntas, caminando por las calles de Duma, con mil palabras no dichas y mil miedos que no se parecían entre sí.

Pasaron los años, pero esa citación… nunca desapareció.

Y tampoco fui aceptado en las filas del partido, porque estaba seguro de que el “camarada Abu Ma’rouf” rompía mi solicitud después de que saliera de la oficina; una vez volví menos de un minuto después y lo encontré arrojando un papel roto a la papelera. Al echar un vistazo rápido a los papeles sobre su escritorio, todos estaban tal como los había dejado, excepto aquel sobre el que había caído mi solicitud.

El señor Ahmad sacudió la cabeza lentamente y dijo tras un silencio:

—“La libertad, Numan, no es solo salir de un muro o un techo… sino el regreso del espíritu a quien lo ama.”

Por la tarde, después de que Numan se retiró a su habitación para descansar un poco, Muna permanecía allí, organizando algunos papeles sobre la mesa, mientras su padre, el señor Ahmad, estaba frente a la ventana, contemplando las sombras que se extendían sobre las paredes con la puesta del sol.

Muna dijo en voz baja, como hablándose a sí misma:

—“Es como si hubiera cruzado un límite invisible… Numan.”

Su padre se giró lentamente, se acercó a ella y se sentó frente a la mesa, mientras golpeaba suavemente el borde de la silla con la mano:

—“Su historia… necesita tiempo para entenderse por completo. No es fácil para un joven de su edad pasar por lo que él pasó… y mantenerse erguido, con la mirada limpia, y la palabra honesta.”

Muna guardó silencio un momento, luego levantó la vista hacia su padre y le preguntó con un tono lleno de reflexión:

—“Papá… ¿crees que él teme… al amor?”

El señor Ahmad sonrió levemente, inclinó un poco la cabeza y respondió:

—“No teme al amor, hija mía, sino a hacerle daño, o a que llegue a él cuando le falte la capacidad, la claridad, o la reconciliación consigo mismo.”

Muna susurró, moviendo la mirada hacia donde Numan había estado sentado hace un momento:

—“Es como si intentara amarme… sin descuidarse a sí mismo ni a su familia.”

Su padre se levantó y se colocó detrás de ella, apoyando suavemente la mano sobre su hombro:

—“Y eso es lo que lo hace merecedor de ti. El amor, Muna… no es solo pasión y sentimiento, es una decisión… la capacidad de soportar la distancia y la pureza de la visión.”

Muna asintió lentamente y luego dijo con voz cargada de esperanza y certeza a la vez:

—“Quiero ser su espacio seguro… si teme, y su rostro tranquilo… si se perturba.”

El señor Ahmad rió, con un tono lleno de ternura paternal que no podía pasar desapercibido:

—“Entonces, tú lo amas… con claridad, sinceridad y sabiduría.”

Muna sonrió con timidez, como dando las gracias, y se levantó para acomodar un cojín en el sofá:

—“El amor, papá, crece en mí cada vez que lo escucho contarme algo que antes escondía… es como si abriera una ventana en su corazón y me invitara a entrar.”

Su padre se acercó y dijo:

—“Ayúdalo a completar su camino… y si tropieza, recuérdale que nunca ha caminado solo.”

La noche en la casa del señor Ahmad se percibía tranquila, como si escuchara el latido de algo oculto.

En su habitación, iluminada por la luz tenue de una lámpara de mesa, Muna estaba sentada al borde de la cama, hojeando su cuaderno sin leer realmente. Su rostro miraba hacia la ventana, pero sus ojos buscaban algo más profundo que la vista exterior… se buscaba a sí misma.

De repente se levantó, como si hubiera escuchado un llamado interno imposible de ignorar. Salió de la habitación y caminó hacia la biblioteca de su padre en la planta baja. Tocó suavemente la puerta y luego entró.

Su padre estaba sentado en su escritorio, revisando algunos trabajos. Al verla, levantó las cejas:

—“¡Muna! ¿Has dejado tu habitación a esta hora?”

Se acercó con pasos vacilantes y dijo con una mezcla de confusión y súplica:

—“Papá… ¿me permites hablar contigo?”

Él dejó a un lado los papeles y señaló la silla frente a él:

—“Por supuesto, hija mía, ¿algo te preocupa?”

Se sentó, y un momento de silencio cubrió su rostro, antes de hablar, mientras sujetaba el borde de la manga de su abrigo, como buscando en la tela la manera de decir lo que sentía:

—“Papá… yo… lo amo.”

Sus cejas se alzaron nuevamente, pero no mostró sorpresa, como si lo hubiera sabido todo el tiempo.

Asintió con la cabeza y susurró con suavidad:

—“¿Numan?”

Ella también asintió y murmuró:

—“Sí… pero yo… no sé cómo decírselo. Supongo que él lo siente… pero tiene miedo.”

El señor Ahmad suspiró y, sonriendo con una mirada llena de profunda ternura, dijo:

—“¿Y tú? ¿No temes decir lo que hay en tu corazón?”

Negó con la cabeza y susurró:

—“No temo… más bien me da vergüenza. Es como si lo que siento fuera más grande que yo. Como si fuera un secreto que creció en mi pecho y no supiera cómo sacarlo.”

Su padre tomó su mano y dijo con voz cálida:

—“Entonces, digámosselo juntos… de una manera que te sea propia. Déjame invitarlo mañana a cenar a un restaurante que elijas. Yo abriré la puerta, y tú entrarás con tu corazón.”

Muna jadeó, como si no esperara esa iniciativa, luego sonrió con una mezcla de amor y timidez, y dijo:

—“¿Crees que lo aceptará? Quiero decir… que yo lo amo.”

El señor Ahmad sonrió y respondió con profunda confianza:

—“Si no estuvieras en su corazón, no se permitiría verte con tanta nobleza. Sí tiene miedo… pero a veces el miedo precede al amor, hasta que se demuestra a sí mismo.”

Muna guardó silencio, y luego murmuró con voz baja, como una plegaria:

—“Tal vez ha llegado el momento…”

Su padre respondió:

—“No, hija… es el corazón el que ha anhelado. Y eso es más verdadero que todas las horas del mundo.”

Capítulo treinta y dos – Un espejo para el desahogo 32

En la noche siguiente, después de que todos terminaron la cena, dijo el señor Ahmad:

—“Pensábamos cenar mañana en uno de los restaurantes. ¿Qué les parece si lo eligen juntos y me lo dicen?”

Luego se retiró, dejando la puerta entreabierta. Muna se sentó frente a Numan. Sus ojos buscaban una frase que no debía decirse, solo insinuarse. Sus manos se entrelazaban en su regazo, como protegiendo un secreto que había llegado el momento de revelar.

Numan, sentado al borde de la silla, todavía dudaba en mirarla directamente. El aire estaba quieto, y el calor se filtraba desde la vieja chimenea, mezclándose con la luz tenue en la habitación destinada al estudio, que ahora se había transformado en un espejo para el desahogo, no para la información.

Muna le preguntó en un tono casi susurrante:

—“¿No me dijiste una vez… que la libertad es lo primero con lo que sueña quien la ha perdido?”

Asintió con la cabeza, pero no habló.

Ella sonrió y añadió con voz profunda, cargada de un largo respiro:

—“La libertad, Numan… no es salir de un muro o un techo… sino el regreso del espíritu a quien lo ama.”

Numan suspiró, como si algo dentro de él se hubiera desbloqueado. Esta vez la miró sin barreras y dijo:

—“Creía que una vez había escapado de mí mismo… pero solo estaba buscándome en otro lugar…”

Muna guardó silencio, luego preguntó con un brillo en sus ojos:

—“¿Dónde?”

Él respondió con un tono que contenía todo lo que no había dicho antes:

—“La encontré… en el calor del cariño de mi madre y aquí, en tu mirada, en los detalles de tu voz cuando hablas de literatura, y cuando me hablas con sinceridad, en tu preocupación por mí y en la suya… y en su silencio, cuando el silencio es más tierno que cualquier palabra.”

Sus labios temblaron, luego murmuró:

—“Entonces… ¿confías en mí?”

Él dijo:

—“En ambas… confío, y en mí mismo, si estás junto a cualquiera de ustedes.”

En la habitación donde el aroma de los libros empezaba a mezclarse con un nuevo latido, Muna se sentó frente a Numan, y su mano seguía rozando los bordes de un libro abierto, como si lo preparara para ser testigo de un diálogo que no se dice todos los días.

El silencio reinó. Solo se oía la respiración vacilante de Numan… como si todavía buscara la forma de decir:

“Te amo”, sin que la frase tropezara con él.

Pero Muna decidió romper el silencio, con un tono firme que dejaba entrever un destello de preocupación:

—“Me pregunto… ¿acaso quien ama, en un país como este, puede considerarse libre?”

Numan levantó la cabeza hacia ella, sorprendido por la pregunta, y luego dijo con calma:

—“Me gusta tu pregunta, Muna, pero es más dolorosa de lo que parece… porque el amor aquí… comienza con un susurro, y teme anunciarse… exactamente como hacemos con la opinión, con el sueño, con las formas más simples de la vida.”

Muna guardó silencio un instante, como probando el peso de sus palabras:

—“Todo en este país, incluso el amor, necesita un permiso o una aprobación o una precaución… vivimos en un círculo… que se parece al de la prisión, pero sin paredes.”

Numan asintió y dijo con voz cargada de cansancio:

—“La libertad, Muna, no se mide solo por salir de la puerta de una cárcel… sino por salir del miedo. Y yo… hasta ahora, sigo guardando gran parte de ese miedo en mi pecho.”

Ella lo miró largamente y dijo:

—“Pero has salido, has hablado, has vuelto a las clases y a escribir, y a tu madre también… ¿no significa eso que has empezado a liberarte?”

—“Lo intento, pero el camino es largo. Soy hijo de un entorno que ve en la pregunta una amenaza, y en el pensamiento, una salida de la obediencia. Viví mi infancia sin escuchar nada sobre el gobierno ni sobre seguridad, pero al crecer, descubrí que quien habla de ellos desaparece.”

Muna, mirando hacia la ventana, dijo:

—“Y siguen desapareciendo, Numan… con sus cuerpos, sus voces, o sus sueños. Pero si no decimos hoy lo que sentimos, ¿cuándo?”

Se acercó a ella más, y susurró con voz como buscando en lo más profundo de su pecho palabras enterradas desde hace tiempo:

—“A veces… siento que decir la verdad en un país como el nuestro… es una forma de acto de amor.

Porque amas a ti mismo, y amas esta tierra, y te niegas a ver toda esta belleza enterrada en el silencio.”

Muna permaneció en silencio, como si en su silencio resonara una nota triste. Respiró profundamente y luego dijo con un tono que cargaba largas distancias de dolor:

—“Y yo te amo… porque te vi amar la verdad, a pesar de tu miedo.

Ambos sabemos que el amor sin libertad… no es amor, sino un anhelo perdido, que no sabe el camino.”

Numan levantó su mano hacia su mejilla, como intentando tocar un recuerdo o un juramento antiguo, y luego dijo, con los ojos brillando por lo que había pasado:

—“¿No leíste lo que te escribí aquel día… en prosa y en verso?”

Muna asintió con la cabeza, y en sus ojos brilló un destello de recuerdo silencioso. Numan continuó, como si excavara en una herida que aún no había sanado:

—“Aquel día… sentí que no pude entenderte como debía haberte entendido.

No pude escribirte: ‘Te amo’,

aunque estabas en mi corazón, en mi mente, y en todo lo que puedo llamar existencia.

Me encontré al borde de un abismo, cuando me dejaste y te fuiste de mí.

El amor —Muna— es una decisión,

y no debemos huir, ni renunciar a esa decisión,

sin importar las razones, sin importar lo que las circunstancias nos exigieran.

No quiero reprocharte, ni culparte…

pero yo era quien merecía el reproche, y era yo quien tenía derecho a la queja.

Yo, que hablé tanto, y aun así, no te dije lo que debía,

el día que me dijiste que te pusiste ese vestido por mí… solamente.”

Muna permaneció en silencio durante todo su relato, como si escuchara con el corazón, no con los oídos. Su rostro se movió lentamente, y en sus ojos una chispa de luz se agrandaba a medida que él profundizaba en su confesión.

Cuando terminó, ella dio un paso ligero hacia él y se sentó cerca, al otro extremo del sofá. No dijo nada al principio, sino que extendió su mano hacia la de él y la cerró con suavidad. Luego habló con un tono realista y sereno, como si quisiera que sus palabras sanaran, no reprocharan:

—“Numan… no quería castigarte.

Solo quería que me vieras como yo te veo.

Necesitaba que dijeras lo que acabas de decir, pero aquel día… tu silencio fue como una puerta que se cerraba en mi cara.”

Suspiró, y añadió con un tono en el que se mezclaban la queja y la nostalgia:

—“Podríamos haber estado juntos, enfrentar el miedo y la desconfianza, y elegir el amor, si aquel día me hubieras dicho: ‘No te vayas’.

Pero no lo dijiste.

Y yo… era una chica que temía más al silencio que al rechazo.”

Su voz bajó, como si evocara la memoria de su corazón, y luego dijo:

—“¿Sabes? Para mí, el amor no son promesas, ni regalos, ni cartas perfumadas…

El amor es ese momento en que le dices a alguien: no tienes miedo conmigo, y no me haces tener miedo contigo.”

Guardó un breve silencio, luego miró a sus ojos, como si lo interrogaran:

—“Entonces… ¿me amas hoy… lo suficiente para que empecemos?”

Numan se reclinó un poco, como buscando en su interior una respuesta antigua, que había sobrevivido Numan la contempló, viendo su rostro tal como lo veía siempre… tranquilo, vasto como las llanuras del desierto, pero escondiendo una sed antigua.

Habló con voz baja, sin reverencia ni fingimiento:

—“Sí, te amo… y he tardado mucho en decirlo, pero nunca he tardado en sentirlo.”

Contuvo su voz y añadió:

—“Temía decirte esto, por si algo cambiaba en tus ojos.

Quería conservarte tal como estabas en mi memoria: pura, cercana, pero también lejana en la medida en que eso me dejara libre del dolor.”

Miró al techo por un instante, como reflexionando sobre todo lo que se había perdido. Luego volvió su mirada hacia ella:

—“Ahora quiero que estés cerca de mí, y no quiero que el miedo nos robe otra vez.

Así que si me preguntas: ‘¿Me amas lo suficiente como para que empecemos?’

Te digo: sí. Empecemos, aunque los vientos soplen a nuestra espalda y el camino sea largo.”

Era como si la habitación se hubiera vuelto más estrecha para ambos corazones. Muna se levantó y se acercó a él, apoyando su cabeza en su hombro con calma. No dijeron nada; solo que su pulso cambió.

En ese momento, el amor dejó de ser una pregunta o una respuesta…

se volvió un silencio que se parecía al principio.

De repente… se oyó un suave golpe en la puerta de la habitación.

Numan se sobresaltó, y la cabeza de Muna se levantó con calma, como si por un instante regresaran a la superficie de la realidad.

La voz de su padre, el señor Ahmad, sonó grave como siempre, pero con un matiz de expectación:

—“¿Puedo entrar?”

Se intercambiaron una mirada rápida, y Muna respondió con un tono contenido:

—“Adelante, papá.”

Se abrió la puerta, y el señor Ahmad entró, con los ojos que llevaban todo lo que no se dice.

Se sentó cerca de ellos, en la silla contigua, y dijo mientras sus ojos recorrían a ambos:

—“He oído algo de lo que se dijo, pero no he venido a interrumpir, sino a escuchar hasta la última palabra.”

Permanecieron en silencio por unos segundos, y luego Numan, enfrentando a su padre con todo lo que sentía, dijo:

—“Amo a su hija, señor Ahmad, y se lo he dicho a ella, no con palabras que se digan a escondidas, sino con una decisión que quiero mantener hasta el final.”

El hombre lo observó largo rato, luego dijo con su voz calmada, como saliendo de la meditación:

—“El amor, hijo mío, no es lo que decimos, sino lo que hacemos cuando llega el momento que nos exige sacrificio.”

Luego miró a su hija:

—“Y tú, Muna, ¿estás lista para este momento? ¿Sabes cuál es el camino que vas a recorrer?”

Asintió con calma:

—“Lo sé, y tengo miedo… pero quiero recorrerlo con él.”

El hombre guardó silencio un momento, luego dijo:

—“¿Y han pensado en que el país en el que estamos quizá no permita que quien ama complete su camino en paz? Muchos antes que ustedes lo perdieron todo por decir una palabra al aire, o por negarse a inclinarse.”

La voz de Numan surgió tranquila, pero cargada de claridad:

—“¿Y si permanecemos callados? ¿Nos inclinamos para sobrevivir? Entonces más vale morir con una palabra que nos represente, que vivir en un silencio que nos consume.”

El señor Ahmad lo miró largo rato, como si recuperara en él su juventud lejana, luego dijo con voz que parecía dictar un testamento:

—“Entonces, sigan ese camino… pero no olviden: el amor no es puro si no sobrevive al miedo, y la verdad no es verdad si no pagamos su precio.”

Cada mes, se sorprendía con la misma tarjeta silenciosa:

“Debe presentarse en la Sección de Seguimiento del Departamento de Seguridad Política en Damasco, en la fecha y hora indicadas.”

La tarjeta llegaba en un sobre marrón, sin sello, sin firma y sin fecha… como si viniera de un tiempo fuera del calendario.

Numan comprendía que el círculo aún no se había cerrado, y que la puerta que se abrió por primera vez la noche del primer interrogatorio, seguía abriéndose cada mes para él, con la misma sonrisa fría y la misma pregunta que no escribían, sino que lanzaban como una mirada:

—“¿Sigues pensando?”

En cada visita, se sentaba en una habitación que delataba su humedad antigua, por la que se filtraba el miedo como un olor tenue de paredes que no se pintaban desde hacía décadas.

Se sentaba frente al hombre mismo. El investigador, que sonreía con calma, le preguntaba con toda cortesía por sus noticias, por sus estudios, por la evolución de sus pensamientos.

—“¿Has leído algún libro nuevo, Numan?”

—“He leído… un libro sobre el silencio.”

—“Bien. El silencio es un arte… y sabes que algunas artes salvan a quienes las practican.”

Los encuentros se repetían, como un ejercicio de adaptación. El hombre lo interrogaba, revisando su expediente como quien busca en diarios personales.

Al final de cada encuentro, le decía la misma frase, como una ventana abierta para la amenaza y la advertencia:

—“Amamos a quienes piensan… pero vigilamos a quienes piensan demasiado.”

En el camino de regreso, Numan caminaba entre la gente llevando en su pecho algo que no podía decir. Veía a los transeúntes sonreír y escuchaba al cantante resonando desde la radio de un coche viejo, y se preguntaba:

¿Todas estas caras también reciben tarjetas silenciosas como mensajes del destino?

En su siguiente visita mensual, el investigador no mostró la sonrisa que él ya conocía. Parecía como si hubiera dormido sobre un expediente pesado y despertara con preguntas más duras.

Revisó algunos papeles antes de levantar la mirada y preguntar con un tono reprimido:

—“Numan… ¿cuál es la naturaleza de tu relación con una familia libanesa que reside en Damasco?”

Se congeló un instante, como si no hubiera escuchado bien la pregunta. Trataba de recordar: ¿Qué libaneses? ¿Cuándo? ¿En qué contexto?

—“Me refiero, según la información, a que casi resides en una casa del barrio de Mezze, y que existe un vínculo entre tú y una joven libanesa… ¿se llama Muna? ¿Te parece extraño?”

—“¿Muna?… Sí… vivía con su familia en la casa donde alquilé una habitación después de inscribirme en la universidad.”

El investigador levantó las cejas:

—“¿Vive… o se comunica contigo?”

—“No le envío nada… a veces dejaba libros sobre la mesa, y conversábamos… una vez leímos juntos La peste de Camus… luego se fue de viaje.”

El investigador hojeó un papel, luego golpeó suavemente la mesa con su bolígrafo:

—“¿Sabías que uno de sus familiares era periodista en Beirut? ¿Y que tenía vínculos con organizaciones sospechosas?”

Numan guardó silencio. Sentía que todo lo que era normal podía convertirse en sospechoso. Tragó saliva despacio y dijo con voz clara:

—“Señor, solo soy un estudiante… sueño con un libro y un futuro, y eso fue una discusión en un espacio compartido, nada más.”

El investigador cerró el expediente con calma y dijo, mirándolo:

—“Creemos en las coincidencias, pero preferimos estar seguros.”

Numan salió ese día como si llevara una brasa consigo. La pregunta golpeaba como un martillo. Y en su interior resonaba una voz silenciosa:

Entonces… incluso las palabras que dijiste en la escalera, y la risa que brilló entre dos libros, y la visita que ocurrió al final de un invierno ligero… ¿todo eso se registra?

La cafetería estaba cálida, llena de conversaciones suaves y del vapor de las tazas que se elevaba como el aliento de lugares cansados. Muna se sentó frente a una ventana pequeña, esperando el regreso de Numan de la entrevista, observando a los transeúntes con una mirada vacilante. Sabía por su padre, sin detalles, que algo había ocurrido con Numan en su última visita.

Numan entró con pasos vacilantes, como si no quisiera hacer ruido, ni despertar en su corazón la pregunta que sabía que inevitablemente surgiría.

Levantó la vista y lo contempló un instante, luego dijo en voz baja:

—“¿Fue breve?”

Él sonrió a regañadientes, se sentó y luego negó con la cabeza sin mirarla:

—“Breve… y fría.”

Pasaron segundos de silencio. Luego ella dijo, removiendo su cucharilla en la taza:

—“Mi padre me dijo… que apareció un punto negro en tu expediente.”

Su voz tembló al responder:

—“Quizá… pero no es mío.”

Levantó la mirada hacia él de repente, con una expresión que mezclaba preocupación y reproche:

—“¿Un punto que no es tuyo? ¿De quién entonces?”

Bajó la cabeza y dijo con tono sereno:

—“Muna… entre nosotros solo hay una amistad de libros… ella vivía en la misma casa, hablamos, leímos juntos.”

Guardó silencio, luego continuó mirándola a los ojos:

—“Pensaba en ti… tú… no estás entre ellos.”

Ella retiró la mano lentamente de la taza y dijo, desviando la mirada:

—“Pero no creen en el corazón; buscan en los nombres, las visitas y los libros, y convierten toda sencillez… en un hilo dentro de una red de sospechas.”

Dijo él con tristeza:

—“Este país no teme al odio, sino al amor… especialmente cuando se atreve a cruzar sus límites.”

Ella guardó silencio. Lo miraba ahora con una nueva expresión que combinaba ternura y miedo, como si le preguntara sin palabras: ¿Nos permitirán construir lo que hemos empezado, o lo destruirán antes de que comencemos?

Muna extendió la mano hacia la de él, sin tocarla, limitándose a dejar sus dedos cerca, como pidiendo permiso antes de acercarse.

—“Numan… no quiero que sientas que te culpo, o que vigilo tus pasos. Solo… tenía miedo por ti.”

Lo miró largo rato, como buscando una forma nueva de ser sincero, y él dijo en voz baja:

—“Y yo… temí por nosotros.”

Ella parpadeó y le preguntó con suavidad:

—“¿Por qué?”

—“Por miedo a que nos convirtamos en como muchos, que se aman… y temen decirlo en voz alta.”

Muna suspiró, luego susurró como si entregara un secreto antiguo:

—“El amor en nuestra tierra… debe ser valiente. De lo contrario, se quiebra a mitad del camino.”

Después de un instante de silencio, intentó reír sin lograrlo del todo:

—“Hasta mi padre, con toda su calma y su conciencia… no pudo ocultar su preocupación por tu llegada a la casa después de aquella visita a la rama de seguridad.”

Numan sonrió con amargura:

—“Él es más sabio de lo que creemos. Sabe cuándo callar y cuándo hablar. Y quizá quiere que yo hable más, para entender más.”

—“O… para ver si mereces permanecer en mi vida.”

Ella lo miró largamente, luego murmuró:

—“Y yo… creo que lo mereces. Pero debes abrirme tus puertas, como abriste tu corazón a esta tierra.”

Él suspiró, luego dijo:

—“Entonces ven… y verás cómo te escondí todas mis partes. Cómo escribí sobre ti, incluso en lo más alto del miedo. Ven y pregúntame… y yo te diré todo.”

Los dedos temblaron un poco sobre la mesa, no de miedo, sino del deseo de aferrarse a una mano sincera.

Afuera, la lluvia había empezado a caer suavemente, brillando sobre el vidrio del café como un llanto aplazado.

El señor Ahmad estaba sentado en su escritorio, contemplando una vieja fotografía tomada en Francia, en la que aparecía de pie frente a la puerta de la universidad, vistiendo un abrigo grueso y gafas oscuras; en sus ojos brillaba entonces algo de terquedad y de ingenio. Junto a la foto había un cuaderno de cuero negro, de estilo antiguo, que contenía lo que escribió en los años posteriores a su regreso.

Muna llamó a la puerta con suavidad, luego entró sin esperar permiso.

—“Buenas tardes, papá.”

Él levantó la cabeza lentamente y señaló con la mano la silla frente a él:

—“Buenas tardes de claridad, Muna… siéntate.”

Ella se sentó con las manos en el regazo, y lo miró con una expresión de ligera vacilación.

—“Hemos hablado mucho sobre Numan… pero creo que ahora debo decirte lo que nunca te dije antes.”

El señor Ahmad cerró el cuaderno y dejó sus gafas a un lado:

—“Eres libre, hija mía, pero también espero que seas… sincera contigo misma.”

—“Lo amo, papá.”

Él permaneció en silencio un momento, como si hubiera esperado esa frase desde hacía tiempo, luego dijo:

—“Lo sé.”

Muna se turbó, pero continuó:

—“Sin embargo, sigo viendo en sus ojos una sombra de duda… algo de miedo, no sé si es miedo de mí o por mí.”

Su padre sonrió con serenidad y dijo:

—“No es miedo de ti, sino de tu destino. Él viene de otro mundo, aprendió a no mostrar sus sentimientos salvo en el papel, o en un rincón oscuro. Y tiene por costumbre no hablar sino cuando se ve obligado.”

—“Pero él me habla, me escribe, se queda en silencio de repente… y luego vuelve a escribir más.”

—“Eso, Muna, es porque te ama de una manera que no se parece a nuestro tiempo.”

Guardó silencio un instante, luego dijo:

—“Y ha sido citado otra vez por la seguridad política… las mismas preguntas de siempre, pero esta vez le preguntaron por mí.”

—“Y con toda seguridad también habrán preguntado por mí, quizá. No es extraño, Muna. Este país no ama a quien piensa… ni a quien ama.”

Muna lo miró fijamente a los ojos y le preguntó con calma:

—“¿Apruebas mi relación con él?”

El hombre bajó la cabeza un momento, luego respondió, como si buscara en su corazón la respuesta:

—“Si quieres la verdad: no importa si yo apruebo… mientras tú veas en él a un hombre que te guarda y crece contigo. Pero solo te pido una cosa: no lo dejes solo en el momento en que crea que no hay nadie a su lado.”

Muna sonrió y extendió su mano hacia la de su padre:

—“Eso era lo que quería oír… y lo que quería hacer.”

La luz abandonó suavemente los bordes de la habitación, mientras entre el padre y la hija se abría un diálogo silencioso, profundo, que no necesitaba más palabras.

Capítulo treinta y tres La búsqueda de una acusación 33

El investigador hojeaba los papeles lentamente, y miró a Numan con una expresión cargada de recelo:

—“Bien, señor Numan, queremos hablar con franqueza. ¿Con Muna? ¿De qué hablan normalmente? ¿De amor… o de otra cosa?”

Numan vaciló un poco, luego respondió con firmeza:

—“Hablamos de todo… de libros, de los estudios, de la patria, de lo que ocurre a nuestro alrededor.”

El investigador alzó la ceja con desdén:

—“¿De la patria? ¿De qué patria hablas? ¿La de ustedes, o Francia? ¿O de aquellos que sueñan con gobernar desde más allá del mar?”

Numan no respondió. El investigador lo examinó con detenimiento y preguntó:

—“¿Habla Muna de su padre? ¿Qué piensa de nosotros? ¿Qué cree de quienes somos?”

Numan intentó recuperar la compostura y contestó con calma:

—“El señor Ahmad es un hombre culto, tiene opinión, pero no pronuncia palabra alguna contra la patria.”

El investigador rió con frialdad:

—“No pronuncia… pero tú escuchas, y escribes. ¿Verdad? Registras sus ideas y las envías al extranjero.”

Numan negó con la cabeza, pero el investigador no le dio tiempo y prosiguió:

—“¿Y el primo de su tío en el Líbano? ¿En qué trabaja? ¿Con las milicias o con la embajada? ¿Y el primo de su tía que tiene una imprenta? ¿Imprimen panfletos o novelas románticas?”

Numan respondió con serenidad:

—“No sé detalles de su familia, ni tengo nada que ver con esos asuntos.”

El investigador se levantó, se acercó a él y dijo con un tono que ocultaba una ira contenida:

—“Pero tú sí sabes, hablas y lo registras todo. Así está escrito de ti: poseedor de una memoria aguda, que guarda lo que se dice y lo transmite con estilo literario. ¡Excelente!”

Sacó una hoja del expediente y la leyó con una frialdad fingida:

—“En uno de tus encuentros con la señorita mencionada, expresaste tu creencia de que decir la verdad en esta patria se ha convertido en un acto de amor, porque te niegas a que la belleza sea sepultada en silencio… Aman mucho la belleza, ¿no es cierto?”

Numan contestó en voz baja:

—“Lo dije delante de ella… no es un manifiesto ni una declaración.”

El investigador soltó una risa burlona:

—“No hace falta publicar nada; tu presencia, tus palabras, y las de ella… son en sí mismas la publicación. Son la enfermedad.”

Reinó el silencio por un momento, luego volvió a preguntarle con un tono más suave:

—“Última pregunta por hoy… Si tuvieras que elegir entre su amor y tu lealtad a la patria, ¿qué escogerías?”

Numan lo miró fijamente y respondió con firmeza:

—“Si la lealtad significa mentir, entonces no sirvo ni para el amor ni para la patria.”

El silencio volvió a instalarse. El investigador devolvió el expediente a su lugar, golpeó la mesa con los dedos y dijo con severidad:

—“Hemos terminado por hoy, pero nos veremos pronto, el próximo mes. O quizás antes, no lo olvides.”

Numan regresó a casa tarde, con pasos pesados por el peso de lo escuchado, y con los ojos cargados de una sombra de profunda inquietud. Entró en la habitación de Muna, que estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia el jardín en un silencio incómodo.

Muna lo miró, una sonrisa tenue asomó en sus labios, y dijo con voz vacilante:

—“¿Cómo fue el interrogatorio?”

Numan respiró hondo, se sentó a su lado, extendió la mano para tomar la suya entre las suyas, y respondió con un tono suave pero dolido:

—“Fue como esperaba, preguntas sobre ti, sobre tu familia, sobre todo… sobre el país, sobre nuestras conversaciones, sobre… cada detalle.”

Los labios de Muna temblaron levemente. Puso la mano sobre su corazón y dijo:

—“¿Tuviste miedo? ¿Dijeron algo sobre nosotros?”

Numan esbozó una sonrisa débil y contestó:

—“El miedo… está ahí, pero el miedo a perderte es más grande. Ellos sospechan de todo, incluso de la verdad misma… pero nosotros no podemos hacerlo.”

Muna lo miró con los ojos brillando de lágrimas y susurró:

—“Tengo miedo por ti… y por nosotros. ¿Qué pasará si ya no puedo protegerte?”

Numan enjugó una lágrima tranquila de su rostro y dijo:

—“Más bien, ¿qué pasará si soy yo quien ya no puede protegerte a ti?”

Muna suspiró hondo y dijo con firmeza:

—“Prométeme que no me dejarás… sin importar las consecuencias.”

Numan apretó su mano y respondió:

—“Empiezo a dudar de mi capacidad para prometerte eso… como dudo también de mi capacidad, de nuestra capacidad, para enfrentar todo juntos.”

El silencio envolvió el momento, pero entre las palabras flotaba la sensación de soledad frente a un mundo que imponía un precio demasiado alto al amor.

La intensidad de los interrogatorios crecía con cada visita, como una ola que nunca se aquieta, que se alza en su furia y se endurece. En el último encuentro, el investigador comenzó su conversación con una mirada cargada de sospecha:

—“Numan, háblame del padre de Muna… ¿cómo fue su trabajo en Beirut? ¿Y qué cambió cuando se trasladó a Damasco? ¿Por qué?”

Numan respiró lentamente y respondió tratando de mantener la calma:

—“Su padre trabajaba en una empresa familiar como ingeniero, se trasladó a Damasco por motivos puramente familiares.”

El investigador continuó, mientras tomaba notas en su cuaderno:

—“¿Y qué hay de sus ingresos mensuales? ¿Cambió su nivel después de la mudanza?”

Numan negó con la cabeza con serenidad:

—“Los ingresos cambiaron un poco, pero no de manera significativa.”

Entonces el investigador añadió con un tono brusco:

—“¿Sabes que el contrato de la casa está a tu nombre? ¿Y que se pagan y reciben sumas enormes de dinero sin justificación? ¿Cómo conseguiste ese dinero? ¿De dónde lo sacaste?”

Numan sintió que su corazón se aceleraba, y su voz tembló ligeramente:

—“Yo… no he usado ese dinero. No conozco con exactitud su origen, pero proviene del trabajo del padre de Muna en el ámbito de las contrataciones y la construcción.”

El investigador retomó el tema de aquellas acusaciones, hablando con calma, como si dirigiera una condena velada:

—“Estas acusaciones no son simples, podrían traer daño para ti y tu familia… e incluso para la familia de Muna.”

En ese momento, Numan pensaba en el padre de Muna, aquel hombre sabio que cargaba con un gran peso en su vida.

Numan lo llamó por teléfono en un intento de explicar la situación y pedir consejo. Se reunieron en silencio, bajo una luz tenue, en medio de susurros de preocupación y temor por el futuro:

El padre de Muna habló con firmeza:

—“Estas situaciones son peligrosas, Numan, pero la paciencia y la sabiduría son nuestras armas ahora. No dejes que tu corazón te traicione, y no les reveles todo lo que sabes.”

Numan le respondió:

—“Siento que el cerco se estrecha cada vez más a nuestro alrededor, pero no me rendiré.”

El padre de Muna afirmó:

—“Debemos protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias. No hay lugar para la imprudencia, ni para hablar con quienes no entienden.”

Numan esbozó una sonrisa cansada, sabiendo que la batalla por la verdad y el amor no sería fácil, y que exigiría una paciencia y una fortaleza sin límites.

Capítulo treinta y cuatro La huida 34

En una de aquellas noches, Numan y el padre de Muna estaban sentados en una habitación oscura, donde la luz tenue de la lámpara se mezclaba con una sombra pesada que envolvía el lugar. El padre respiró profundamente antes de comenzar a hablar:

—“Hijo mío, yo no temo por mí, pero ahora temo por ti más que nunca. Ellos saben cómo escarbar, y no puedes imaginar hasta dónde apuntan sus miradas.”

Numan lo miró con ojos interrogantes:

—“¿Lo que alegan te convierte en blanco de sospechas?”

El padre de Muna respondió con voz grave:

—“Sin duda. Cada movimiento, cada transacción, es vigilada con precisión. Sobre todo el dinero que se transfiere o se gasta.”

—“¿Y qué hay del contrato que lleva mi nombre?”, preguntó Numan, dejando ver su inquietud.

—“El contrato no es una fortaleza. Debemos ser cautelosos, cada papel y cada firma pueden ser usados en nuestra contra.”

Numan asintió, y luego dijo con firmeza:

—“Debemos prepararnos para cualquier enfrentamiento, y mantenernos en contacto constante. No podemos dejar que el miedo y la sospecha gobiernen nuestras vidas.”

El padre de Muna sonrió, extendiendo su mano en señal de un pacto no escrito:

—“Nuestro acuerdo es sincero, Numan. Enfrentaremos esto juntos y permaneceremos firmes.”

Numan sintió que los latidos de su corazón se calmaban un poco, con aquellas palabras que le devolvían algo de esperanza en medio de la oscuridad de lo desconocido.

Numan estaba en la sala de interrogatorios, donde el investigador lo esperaba con un rostro severo, cargado de desafío y malicia. El hombre comenzó a hojear los papeles lentamente, y habló con voz baja, pero cargada de presión:

—“Señor Numan, ahora tenemos nueva información sobre el trabajo del padre de Muna, sobre las razones de su traslado de Beirut a Damasco, y sobre sus ingresos mensuales. ¿Podría explicarnos cómo lograste arreglar el asunto del contrato a tu nombre? ¿Y de dónde provino todo ese dinero?”

Numan respiró con calma, intentando conservar su entereza, y respondió con firmeza:

—“El contrato fue solo para la vivienda de la familia del señor Ahmad. El dinero provino de su cuenta personal y de un apoyo familiar de su cuñado.”

En el rostro del investigador se dibujó una sonrisa sarcástica:

—“¿Y qué hay de tu relación con la familia de Muna? ¿Y las inclinaciones políticas de aquellos que aún permanecen en el Líbano?”

Numan asintió en silencio, y luego contestó:

—“No tenemos relación familiar, y no sé nada sobre inclinaciones políticas de ninguno de ellos, porque no me involucro en sus asuntos.”

El investigador endureció la mirada y dijo con tono cortante:

—“Estas cosas son importantes para nosotros. Cada palabra que ocultes será usada en tu contra. No lo tomes a la ligera.”

En la casa de Muna, su padre y Numan se reunieron alrededor de la mesa. El ambiente estaba tenso, y las preocupaciones se cernían sobre ellos. El padre de Muna habló con seriedad:

—“Debemos estar preparados. Las preguntas se intensifican y el peligro aumenta. Tenemos que protegernos unos a otros.”

Muna miró a Numan con una mirada cálida:

—“Estamos contigo, Numan. No tengas miedo. Seremos como una sola familia, y la familia siempre es un sostén.”

Numan respiró hondo y dijo:

—“Seré cauteloso, pero no nos rendiremos al miedo. La verdad es nuestro camino, sin importar los sacrificios.”

En sus rostros se dibujaron señales de determinación, como si estuvieran reforzando su coraje para cualquier prueba que pudiera venir.

Bajo luces frías que iluminaban los detalles de la casa familiar, donde el rostro del investigador mostraba signos de preocupación, todas las miradas se centraban en la fortuna del señor Ahmad, el padre de Muna, que había atraído la atención de los servicios de seguridad.

Una tarde, el investigador llegó con el rostro severo y una sonrisa que no carecía de amenaza. Traía consigo un pequeño dispositivo de grabación camuflado en un bolígrafo, y llamó a Numan al exterior, hablándole con un tono cauteloso pero cargado de amenaza velada:

—“Numan, por tu seguridad y para evitar que te veas implicado en acusaciones de inteligencia que podrían acarrear grandes cargas, te doy este dispositivo. Mantente cerca del señor Ahmad y de Muna, y registra todo lo que se diga, para ayudarnos y garantizar la seguridad de tu país.”

Numan permaneció un momento en silencio, pesado:

—“¿Y esta es la confianza del Estado? ¿Convertir las casas de la gente en centros de vigilancia y registro?”

El investigador respondió con calma letal:

—“No es un pedido, Numan. Es una medida necesaria para proteger a todos. No dejes que el miedo te domine, y no dejes que tu preocupación por tu país te paralice.”

Numan volvió a sentarse, comprendiendo que el juego era más grande de lo que había pensado, y que él se había convertido en parte de una red compleja de vigilancia y miedo, donde el dinero, el amor y la libertad estaban retenidos dentro de los muros de aquella casa bajo estricta supervisión.

Se sentó en silencio, sosteniendo el pequeño dispositivo entre sus manos, como si fuera un peso insoportable.

Luego salió al jardín, cavó un hoyo, enterró el aparato en la tierra y regresó. Les contó lo que había sucedido. Muna lo miró con ojos que mezclaban confusión y miedo, y dijo en voz baja:

—“¿Crees que esto cambiará algo? ¿Es solo por protección, o es el inicio de una traición amarga?”

En el rostro de su padre se dibujaron expresiones de seriedad. Con firmeza pero con tono cauteloso, dijo:

—“Este es nuestro presente, Muna. No podemos ignorar lo que sucede a nuestro alrededor. El dinero que poseo se ha convertido en foco de vigilancia, y este dispositivo… es una herramienta de control sobre nosotros, o al menos un intento de ello.”

Numan respiró lentamente, intentando asimilar el peso de las palabras, y dijo:

—“¿Pero puede ser que estas palabras, estas conversaciones que nos unen, se registren y vigilen? ¿No es esto un estrangulamiento de la libertad?”

El padre de Muna sonrió con amargura y respondió:

—“Sí, Numan, esto es un estrangulamiento, pero un estrangulamiento para todos nosotros. Y a veces, debemos aparentar conformidad para poder sobrevivir.”

Muna levantó la mano para tocar el hombro de Numan y añadió suavemente:

—“Necesitamos ser más fuertes que el miedo, mantenernos juntos, y no someternos a las voces que nos vigilan desde las sombras.”

Numan la miró con ojos llenos de determinación y dijo:

—“No haré lo que me exijan, aunque esté lleno de riesgos.”

La noche estaba a punto de terminar cuando Numan se volvió hacia el señor Ahmad y dijo con voz baja, como quien aleja de sus seres queridos la sombra de un desastre inminente:

—“Mañana temprano… la casa debe venderse, todos tus asuntos aquí liquidarse, y regresar con Muna a Beirut. Esta Damasco ya no es segura para ti ni para Muna, y el peligro se acerca más de lo que pensamos.”

Un silencio pesado cubrió la habitación. Muna se sentó junto a la ventana, sus ojos fijos en la oscuridad, derramando lágrimas como si escuchara un sonido inaudible, luego se volvió lentamente hacia su padre esperando una respuesta o una solución a lo que estaban atravesando.

El señor Ahmad juntó las manos y bajó la cabeza un momento antes de levantarla hacia Numan, hablando con un tono de conocimiento quebrado:

—“¿Crees que irnos a Beirut nos sacará del peligro? Hijo mío, quien controla la seguridad aquí, es el mismo que la controla allá. Las fronteras ya no separan cuchillos de cuellos; se han convertido en puentes de sospecha, vigilancia y lealtad forzada.”

Muna dijo con voz marcada por el dolor:

—“¿Significa esto que no tenemos refugio? ¿Ni casa, ni patria?”

Su padre respondió, como hablándose a sí mismo:

—“Significa… que debemos pensar en una solución más amplia, que no nos saque solo a nosotros, sino que libere la verdad de este cerco. Que todos sobrevivamos, pero no hay otro camino que la huida; no hay otra sabiduría que nos proteja, nos haga entender y nos permita eludir.”

Numan se acercó a la mesa, puso la mano sobre los papeles dispersos relacionados con la casa y la oficina, y dijo:

—“Pero el tiempo no perdona. Cada día que pasa, los acerca más. La inteligencia me pidió que los grabara… que los escuchara. Y que les transmitiera, y yo…”

Muna lo interrumpió levantándose de repente:

—“¡Y no lo hiciste, verdad? ¡No lo harás!”

Lo miró fijamente y él respondió:

—“¿Qué creías? Por supuesto que no lo hice… y no lo haré.”

Su padre bajó la cabeza y reinó un silencio profundo. Luego habló con voz tranquila pero firme:

—“Entonces pensemos juntos. No vendemos nada. No terminamos nada. Necesitamos un escape que Numan dijo:

—“Pero creo que ganar tiempo no será posible mientras ustedes estén aquí en Damasco.”

El tiempo no estaba de su lado. Cada minuto que pasaba duplicaba la ansiedad y dejaba que las sombras se filtraran más en sus rostros y pensamientos. Sobre la mesa, se amontonaban los papeles de la venta, los contratos de la oficina; de repente se habían convertido en un peso que debían deshacerse silenciosamente.

El señor Ahmad, con voz baja mientras hojeaba uno de los documentos, dijo:

—“Si se enteran de que nos preparamos para partir, lo considerarán una huida… y las puertas de la sospecha se abrirán de par en par.”

Numan respondió, tratando de mantener la compostura:

—“Lo sé. Pero ahora saben más de lo que deberían, lo que los llevará, al menos, a extorsionarnos para protegerte del mal que planean o ejecutan… Nos vigilan, preguntan por ti, por tu dinero, por tu tío en Líbano, por aquella pequeña imprenta que publicó un libro sobre belleza y libertad hace veinte años; lo consideraron un panfleto político.”

Ahmad rió con amargura:

—“¿La belleza? ¿Se convirtió en un delito?”

Numan le respondió, como confesando lo que llevaba en el corazón:

—“Sí, un delito. Porque temen todo lo que no se puede comprar… todo lo que no se publica bajo órdenes dentro de su autoridad, o de lo contrario será sellado con cera roja.”

Muna se acercó a su padre, apoyó su mano sobre su hombro y dijo con calma, casi como suplicando:

—“No queremos ser héroes, papá… solo queremos vivir en paz.”

Él asintió y luego dijo, mirándola como si le confiara algo más grande que las palabras:

—“Y yo no quiero que pagues el precio de este sueño roto. Buscaremos un camino que no conduzca al abismo. Solo… debemos no equivocarnos en el próximo paso.”

Numan respondió:

—“Si quieres, puedo reunirme con ellos una vez más, para entender hasta dónde ha llegado todo.”

El señor Ahmad, pensativo, replicó:

—“No te apresures. No los veas antes de que decidamos qué queremos. Esto no es un juego… son destinos.”

El silencio volvió a imponerse. Entonces, una brisa ligera entró por una ventana mal cerrada, haciendo danzar los papeles sobre la mesa, como susurrando que su lugar ya se había vuelto algo que el viento podía dispersar.

Sus miradas quedaron fijas en ese temblor silencioso, conscientes de que el camino que habían iniciado no los llevaría a lo familiar, y que la vida, al igual que la libertad, solo se les concedería a un precio elevado.

En una gris y tenue mañana, Damasco se preparaba para un nuevo día, pero la casa en el barrio de “Al-Mazzeh Villas” parecía plegarse con prisa, como una página que no se desea leer jamás de nuevo.

Habían decidido marcharse y alejarse.

El señor Ahmad ya sostenía el auricular cuando el reloj avanzaba hacia su último día. Con voz baja, teñida de prisa, hablaba con un pariente lejano, aquel que tenía influencia en lugares a los que los demás no podían acceder.

Le rogaba que asegurara tres asientos en el primer avión que partiera de Damasco —no importaba el destino, lo esencial era que el viaje fuera antes del amanecer siguiente: uno para él, otro para su hija y el tercero para Numan.

Numan permanecía de pie a un lado, apoyando la frente contra el vidrio frío.

Cuando el señor Ahmad pronunció los nombres, Numan giró lentamente, como si algo dentro de él se hubiera quebrado.

Dijo con voz baja que cortó el silencio de la habitación como un cuchillo:

—“No puedo irme con ustedes… no puedo dejar a mi madre… no ahora.”

Se instauró un silencio absoluto, solo roto por el lejano murmullo de la calle.

Muna lo miró, como si el suelo se hubiera retirado de debajo de sus pies. Sus labios temblaron y estuvo a punto de hablar —en protesta, o en súplica— pero no lo hizo.

En cambio, se acercó a él lentamente y tomó su mano con una palma ligera y temblorosa.

Susurró:

—“Te entiendo.”

Pero sus ojos se llenaban de lágrimas obstinadas, que no querían caer.

El señor Ahmad permaneció en silencio, observándolos con una mirada larga, y luego asintió apenas perceptiblemente.

Regresó al teléfono y suspiró con una profundidad más elocuente que cualquier palabra:

—“Solo dos recuerdos… de Damasco a Ammán… y desde allí —Francia, o quizás Australia. No importa a dónde. Lo esencial es que el viaje sea lo antes posible.”

Muna comenzó a ordenar sus pertenencias en silencio, envolviendo los libros con algo de pudor, colocando entre ellos notas antiguas de Numan, cartas cortas que nunca envió, y un dibujo a lápiz del rostro de su madre que había dejado una tarde sobre su cuaderno de clases.

El señor Ahmad, mientras tanto, se ocupaba de organizar los documentos, doblando cada hoja dos veces, como tratando de borrar su rastro, mientras que el teléfono fijo permanecía inmóvil, como una bomba sin mecha: no sonaba, no se usaba, pero estaba presente, como un tercer ojo que vigilaba los susurros.